Игра по правилам мотивации: геймификация в образовании

В статье рассматриваются особенности формирования учебной мотивации обучающихся с позиции теории самодетерминации. Особое внимание уделено понятию внутренней и внешней мотивации, а также их влиянию на образовательные результаты. Обоснована целесообразность применения геймификации в образовательной практике как одного из эффективных инструментов развития внутренней мотивации. Описаны апробированные в дополнительном образовании конкретные приемы и механики геймификации, основанные на модели октализа Ю-Кай Чоу. Отмечены возможности и ограничения игрового подхода, а также методы оценки уровня учебной мотивации.

Н.С. Рубцова,

педагог-организатор

Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодежи

имени А.П. Гайдара»,

Москва

Современное образование находится в постоянном поиске эффективных способов поддержания и развития учебной мотивации обучающихся. В условиях высоких информационных нагрузок и возрастающего потока отвлекающих внимание факторов традиционные методы мотивации обучающихся к учебной деятельности нередко теряют свою эффективность. Актуальным становится вопрос: как сделать образовательный процесс привлекательным и значимым для ребенка? Метаанализ, обобщивший 74 исследования, направленные на изучение взаимосвязи интеллекта, мотивации и учебных достижений, показывает, что для достижения академических успехов важен не только интеллект, но и мотивация [6].

Вопрос «Как сделать так, чтобы дети с радостью обучались и реализовывали свой потенциал?» актуален из года в год. Результаты опроса, проведенного международной образовательной компанией «ЯКласс» (резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково») с 1 по 9 ноября 2022 года среди 1595 школьников 5–11 классов из 78 регионов Российской Федерации, показали, что треть школьников (33%) ходит в школу, потому что так нужно, а каждый седьмой обучающихся (15%) посещает занятия, потому что его заставили родители [1]. И хотя результатов данного опроса мало для определения падения учебной мотивации как тренда в российском образовании, практика преподавания демонстрирует случаи из разряда «А за участие в конкурсе папа обещал мне…», а дальше следует перечисление материальных ценностей, или ситуации, когда обучающийся стремится к академическим успехам не ради саморазвития и удовлетворения интереса, а для того, чтобы избежать наказания.

Учебная мотивация представляет собой системный процесс, обеспечивающий побуждение, направление и регулирование учебной деятельности. Она включает комплекс разного рода мотивов, запускающих и направляющих учебную деятельность: цели, стратегии самоконтроля, настойчивость, а также особенности представлений о средствах достижения целей и их доступности субъекту учения, регулирующих осуществление деятельности и реакции на неудачу [2].

А. Эйнштейн писал: «Большинство людей думают, что большого ученого делает интеллект. Но они неправы: все дело в характере». Результаты исследования, посвященного вопросам учебной мотивации (руководители проекта – Т. Литтл, Б. Ваннер, Т.О. Гордеева), подтверждают его слова — внутренняя мотивация является надежным показателем, который отличает более компетентных и успешных учащихся средних и старших классов массовых школ от менее успешных [3].

Теория самодетерминации описывает шесть видов мотивации: амотивацию (отсутствие интереса), четыре вида внешней мотивации и внутреннюю мотивацию. Понятия «внутренняя» и «внешняя» мотивация впервые были введены в научную терминологию Э.Л. Деси и Р. Райаном. При этом:

- внутренняя мотивация определяется как «врожденная характеристика человека, основанная на применении своих интересов и упражнении своих способностей, включающая в себя стремление к поиску и преодолению задач оптимального уровня сложности», и строится на трех базовых психологических потребностях: потребность в самодетерминации (в автономии), потребность в компетентности, потребность во взаимосвязи с другими людьми [5, c. 45];

- внешняя мотивация определяется как «стимулы извне, которые побуждают человека к действиям» – это внешний контроль (внешняя регуляция) деятельности, снижающий внутреннюю мотивацию, поскольку он фрустрирует автономию [7, с. 68–78].

Опираясь на данные понятия, можно классифицировать побуждения учебной мотивации, представленные в вышеописанном примере, следующим образом:

- внутренняя мотивация – «Я учусь, потому что это интересно и приятно»;

- внешняя мотивация – «Я учусь, чтобы меня не ругали родители и учителя», «Я хорошо учусь, чтобы быть лучше всех в классе», «Я учусь, чтобы получить прибыльную профессию» и др.

Если приемы внешней мотивации негативно сказываются на внутренней мотивации обучающихся, то факторы, положительно влияющие на три базовые потребности (автономия, компетентность, взаимодействие), наоборот, послужат плодотворной почвой для ее развития. Речь идет о тех факторах, которые легко применимы в учебном процессе, например, создание дружелюбного климата с едиными нормами для всех участников, построение процесса оптимальной сложности с пояснением о необходимости и актуальности получаемых знаний, использование разных приемов обучения – это исследование, проектирование, дебаты, дискуссии и многое другое.

Одним из инструментов, стимулирующих развитие внутренней мотивации обучающихся, является геймификация, грамотно встроенная в образовательный процесс.

В своей педагогической практике автор статьи опирается на модель, предложенную специалистом игрофикации Ю-Кай Чоу, который определил 8 методов геймификации, собрав их в единую систему – октализ – в силу ее структурной целостности и соответствия теории самодетерминации [4, с. 42–58]. В отличие от поверхностных игровых решений, таких как начисление баллов или выдача значков, система октализа охватывает глубинные мотивационные механизмы, способствующие развитию устойчивой внутренней мотивации. Не все представленные в октализе методы уместны для образовательного процесса, поэтому первоначально будут выделены лишь те, которые могут быть отнесены к принципам «белой мотивации».

Первый фактор «белой мотивации» – это чувство собственной значимости, миссия. Ю-Кай Чоу описывает ее как самоотдачу делу: когда человек во что-то по-настоящему вовлечен, он начинает считать, что выполняет какую-либо «миссию», для которой он был «избран» и, как следствие, готов отдать много сил и времени этому делу. В педагогической практике это могут быть задачи, связанные с общеполезной деятельностью.

Например, автор статьи предложил обучающимся подготовить дизайн презентации на тему: «80-летие Победы в Великой Отечественной войне» для дальнейшего ее использования в образовательной деятельности музеев или разработать дизайн магнитов, которые получат все участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» – посетители музея ГБОУ ДО ДТДиМ им. Гайдара.

В группах младшего школьного возраста это может быть ролевая игра, в рамках которой обучающиеся могут помочь определенному персонажу. Например, на одном из первых занятий в рамках образовательной программы «Графический дизайн», где дети узнают о необходимых навыках графического дизайнера, каждый обучающийся помогает команде охотников за вниманием заполнить шкалу специального прибора «вниманьеметра» (рис. 1). Наличие особой «миссии» помогает глубже погрузиться в процесс занятия.

Второй фактор «белой мотивации» по Ю-Кай Чоу – достижение, стремление к лидерству. Мотивация достижения подразумевает, что деятельность сфокусирована на преодолении трудностей, личном прогрессе и росте мастерства.

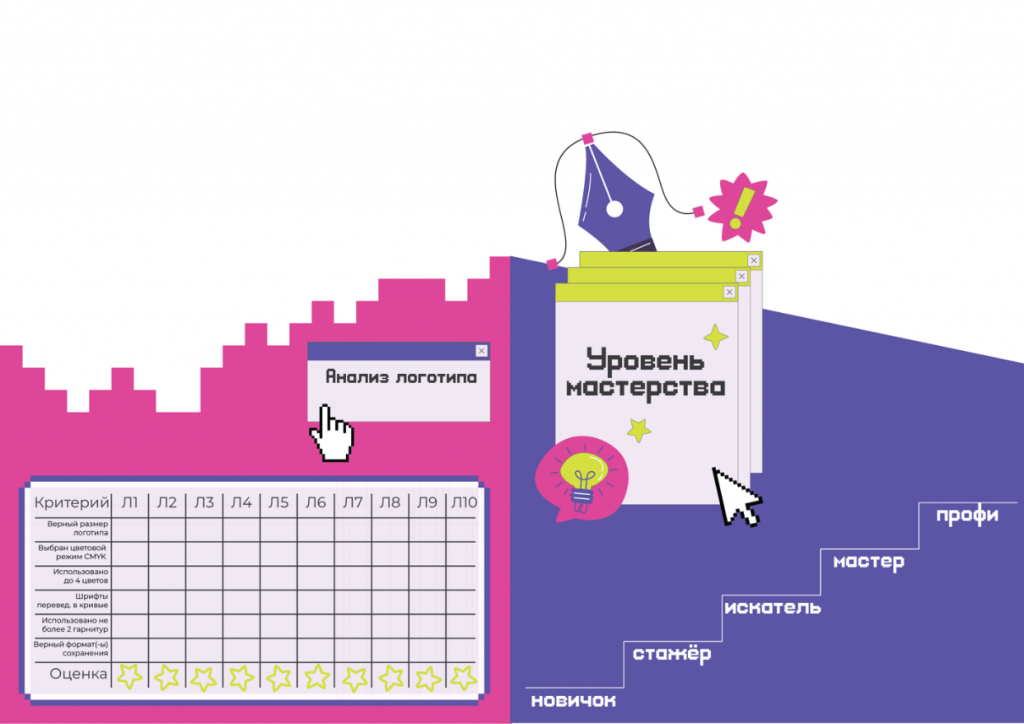

В педагогической практике автора статьи данный фактор часто используется при подготовке участников Московского детского чемпионата «Мастерята», которым для совершенствования мастерства необходимо выполнять огромное количество однотипных заданий (например, разработка логотипа компании). Чтобы превратить рутину в игру, была создана система достижения звания дизайнера, основу которой составили критерии чемпионата, указанные в таблице проверки (рис. 2). Работает это так: выполнив задание, обучающиеся обмениваются работами и, используя таблицу объективных критериев, оценивают работы друг друга, а в случае успешного выполнения вносят в личное дело напарника звезду. Каждые 10 звезд дают переход на следующий уровень мастерства. Так новичок становится стажером, стажер – искателем, искатель – мастером, а мастер – профессионалом.

Третий фактор «белой мотивации» – творчество, котороев контексте геймификации рассматривается не только как создание нового, но и как свобода выбора, возможность достичь успеха разными способами. Данный фактор очень важен для самодетерминации (автономии), о которой говорилось ранее. Внедрить его в практику очень просто: критерии достижения результата четко описаны, а пути его достижения – нет. Обучающийся или проектная команда сами выбирают подходы к поиску и обработке информации, распределению ролей, контролю за временем и т.д. Важно отметить, что данный формат занятия возможен при среднем и высоком уровне учебной мотивации обучающихся.

Для завершения понимания модели, предложенной Ю-Кай Чоу, необходимо дополнить факторы, отнесенные им:

- к «черной» мотивации – дефицит, непредсказуемость, избегание потери, которые могут стать причиной падения уровня мотивации обучающихся, так как часто мешают достижению трех вышеописанных психологических потребностей;

- к «серой» зоне – обладание и социальное влияние, результатом применения которых может стать как повышение учебной мотивации обучающихся, так и понижение.

Одной из сложных, но решаемых педагогических задач является измерение уровня образовательной мотивации обучающихся. В рамках образовательной программы «Графический дизайн» автором статьи были использованы следующие методы и инструменты:

1. Анкетирование и опросы – специальные психолого-педагогические тесты (например, адаптированная «Шкала академической мотивации» (AMS) или опросник Т.О. Гордеевой).

2. Проективные методики (например, методика «Незаконченные предложения» («Учеба для меня – это…»), рисуночные тесты («Нарисуй свой идеальный урок»).

3. Интервью (например, индивидуальные беседы («Что тебе нравится в этом предмете?»), дискуссии («Если я бы стал учителем»).

Что измеряют:

- внутреннюю мотивацию (интерес к предмету);

- внешнюю мотивацию (оценки, поощрения);

- амотивацию (отсутствие интереса).

4. Наблюдение за поведением обучающихся в разных образовательных ситуациях с использованием следующих критериев:

- активность на занятиях (вопросы, дискуссии).

- посещаемость занятий (пропуски без уважительных причин).

- добровольная работа (участие в дополнительных проектах).

Подведем некоторые итоги.

Учебная мотивация – это неотъемлемый фактор успешного образовательного процесса, который формируется под влиянием как внутренних, так и внешних стимулов. Однако именно внутренняя мотивация, базирующаяся на интересе, автономии и стремлении к компетентности, является наиболее устойчивой и ценной.

Геймификация, основанная на «белых» мотивах – миссия, достижение, творчество, по Ю-Кай Чоу, позволяет создать условия, способствующие удовлетворению базовых психологических потребностей обучающихся. Это, в свою очередь, способствует росту их вовлеченности, инициативности и самостоятельности.

Применение элементов геймификации в практике дополнительного образования (например, система уровней и достижений, роль в коллективной миссии, творческие задания с открытым решением) повышает интерес к занятиям и усиливает учебную мотивацию обучающихся, особенно при соблюдении принципов педагогической целесообразности. Тем не менее, опираясь на собственный педагогический опыт, автор статьи отмечает, что превращение обучения в постоянную игру приводит к ухудшению образовательных результатов. А вот дополнение обычного учебного процесса приемами геймификации плодотворно влияет на мотивацию обучающихся и, как следствие, на результаты обучения.

Таким образом, педагогически обоснованное применение геймификационных инструментов представляет собой эффективный путь повышения учебной мотивации обучающихся в системе дополнительного образования.

Список источников:

- Опрос российских школьников: чего хотят и что мотивирует // Forbes Education [Электронный ресурс]. – URL: https://education.forbes.ru/tpost/36mtdunho1-opros-rossiiskih-shkolnikov-chego-hotyat (дата обращения: 12.08.2024).

- Гордеева Т.О. Мотивация школьников XXI века: практические советы: Методическое пособие. М.: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2022 [Электронный ресурс]. – URL: https://vbudushee.ru/upload/iblock/rlp/RLP_posobie_motiv_shkolnik.pdf (дата обращения: 19.12.2024).

- Гордеева Т., Шепелева Е.А. Внутренняя и внешняя учебная мотивация академически успешных школьников // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2011. № 3 [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-uchebnaya-motivatsiya-akademicheski-uspeshnyh-shkolnikov/viewer (дата обращения: 12.08.2024).

- Чоу Ю.-К. Геймифицируй это: как стимулировать клиентов к покупке, а сотрудников к работе / пер. с англ. Д. Шалаева. М.: Бомбора, 2021. 400 с. (Экономика эмоций).

- Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. – NY: Plenum Publishing Co, 1985 [Электронный ресурс]. – URL: https://books.google.ru/books?id=M3CpBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения 19.12.2024).

- Kriegbaum K., Becker N., Spinath B. The relative importance of intelligence and motivation as predictors of school achievement: A meta-analysis // Educational Research Review. 2018. Vol. 25 [Электронный ресурс]. – URL: DOI:10.1016/j.edurev.2018.10.001 (дата обращения: 12.08.2024).

- Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. 2000 Vol. 55 № 1 [Электронный ресурс]. – URL: https://selfdetermination theory. org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf (дата обращения 19.12.2024).