Методические секреты качественного описания целерезультативного компонента дополнительной общеразвивающей программы

Статья посвящена методическим аспектам разработки целерезультативного компонента дополнительной общеразвивающей программы – вопросам качественного описания цели, задач и планируемых результатов, раскрытию типичных ошибок в изложении данных структурных элементов программы, а также способам их предотвращения. Статья будет интересна педагогам дополнительного образования, методистам и руководителям учреждений дополнительного образования.

Разработка качественной дополнительной общеразвивающей программы (далее – программа) невозможна без четкого определения ее целевых ориентиров, определяющих направление образовательной деятельности. Процесс проектирования целерезультативного компонента требует системного подхода и согласованности между целью, задачами и планируемыми результатами, что обеспечивает внутреннюю логику программы и влияет на ее эффективность. Четко сформулированная цель служит основой для определения стратегии обучения, на основе которой формулируются задачи, отраженные в конкретных планируемых результатах.

Однако, как показывает практика, педагоги часто испытывают трудности при описании этих содержательно-структурных элементов программы. В данной статье предложены методические рекомендации, призванные помочь педагогам в проектировании целерезультативного компонента программы, обеспечивающие логичную последовательность «цель – задачи – планируемые результаты» и способствующие созданию программы, соответствующей современным образовательным требованиям.

Прежде чем перейти к практическим рекомендациям, необходимо определить, что представляет собой цель программы, поскольку от нее зависят остальные элементы целерезультативного компонента. Анализ педагогической литературы показал, что под целью понимается идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности в его качественных и количественных параметрах. В контексте дополнительной общеразвивающей программы цель – это предполагаемый, конкретный (охарактеризованный качественно, а где можно, то и количественно) образ желаемого конечного результата, достижение которого необходимо обеспечить в установленные сроки реализации программы.

По сути, целеполагание является начальным этапом процесса создания программы. От того, насколько точно сформулирована цель, зависит качество конечного результата. Для качественного определения и описания цели программы предлагаем авторам-составителям программ придерживаться следующих вопросов-ориентиров:

– Что конкретно должно быть достигнуто в результате реализации программы?

– Почему этот результат важен для обучающихся данной возрастной группы?

– На что содержательно направлена активность педагога и обучающихся?

– Какую стратегию следует выбрать для достижения запланированного результата?

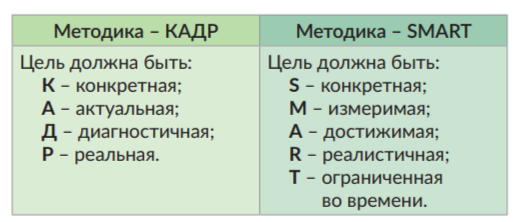

Ответы на предлагаемые вопросы-ориентиры позволяют качественно определить и сформулировать цель программы, разработать стратегию ее достижения и наполнить содержанием. Процесс целеполагания достаточно сложный, и практически нет такого педагога, который бы не испытывал те или иные затруднения в определении и формулировании цели программы, модуля или уровня освоения. Ниже приведены методики, позволяющие правильно сформулировать цель программы:

Как видим, к формулировке цели программы предъявляется ряд требований: она должна быть конкретной, диагностичной, измеримой и соответствовать формируемым образовательным результатам. Покажем, как можно проверить соответствие формулировки цели данным критериям. Для этого автору-составителю программы необходимо ответить на следующие вопросы:

– Заложен ли в формулировке цели конечный результат (точное выражение того, что конкретно должно быть получено в результате реализации программы)?

– По каким признакам (индикаторам) можно определить, была ли достигнута поставленная цель или нет?

– Возможно ли достичь указанной цели с учетом имеющихся ресурсов и возможностей образовательной организации, способностей и уровня развития группы обучающихся?

– Достаточно ли отведенного времени для достижения поставленной цели?

Используя данные методики, критерии постановки «правильных» целей и вопросы-ориентиры, автор-составитель программы сможет избежать типичных ошибок, связанных с их проектированием. Покажем наиболее распространенные ошибки в формулировке цели:

1) не отражает педагогическую идею, описанную в пояснительной записке или содержании программы;

2) цель сформулирована абстрактно, расплывчато, что затрудняет определение степени ее достижения в рамках конкретной программы за указанный период (например, «всестороннее развитие личности обучающегося»);

3) громоздкость, затрудняющая понимание сути;

4) несколько содержательно разнонаправленных формулировок;

5) указание только узкопредметной составляющей без учета метапредметной взаимосвязи;

6) несоответствие цели уровню освоения программы и др.

Чтобы избежать типичных ошибок при формулировке цели, автору-составителю программы необходимо понимать, что «хорошая» цель должна быть не только достижимой, понятной и лаконичной, но и отражать специфику конкретной программы, ее направленность и уровень освоения, а также содержание и конечный результат.

При формулировании цели лучше использовать ключевые слова в форме отглагольных существительных, соотносящихся с содержанием образовательной деятельности: изучение, создание, развитие, формирование и др.

Цель программы устанавливается для каждого уровня или модуля программы. Но можно сформулировать цель для каждого года обучения, определить долгосрочные и промежуточные цели, если срок реализации программы превышает один год.

Конкретизация цели программы осуществляется через определение задач, которые поэтапно показывают, что необходимо сделать для достижения цели программы. Задачи должны отражать логику (способы, пути) достижения цели, указывать направление деятельности педагога для получения заданного результата, быть конкретными, достижимыми за определенный промежуток времени и четко сформулированными. Для этого автору-составителю программы необходимо сформулировать оптимальное количество задач, избегая излишнего их числа, а также важно правильно сформулировать каждую из них.

При формулировке задач ключевым (начальным) словом выступает глагол, отражающий пролонгированный процесс, например, развивать, формировать и др. Задачи разрабатываются для каждого учебного года/модуля программы с учетом последовательности и динамики достижений. Постепенно, от года к году, задачи усложняются в зависимости от уровня освоения материала и других факторов.

В программе должны быть определены следующие группы задач:

– обучающие задачи – отвечают на вопрос: что именно узнают обучающиеся, чему научатся и какие умения приобретут после прохождения программы;

– развивающие задачи – отвечают на вопрос: какие качества, способности и творческие и иные возможности будут развиваться у обучающихся средствами конкретного вида деятельности;

– воспитательные задачи – отвечают на вопрос: какие ценностные ориентации, отношения и личностные качества будут формироваться у обучающихся.

Каждая группа задач играет свою важную роль в процессе обучения и воспитания, и все они должны быть учтены при разработке образовательной программы.

Формулирование задач должно проводиться в едином стиле, в каждой формулировке следует придерживаться одной грамматической формы со строгим соблюдением падежных окончаний. Исключением могут быть воспитательные задачи, так как они имеют пролонгированный характер, поэтому можно использовать глаголы несовершенного вида: воспитывать, формировать и др. Формулировка задач должна быть связана с ожидаемыми результатами (то, что было определено как задача, должно быть достигнуто в итоге).

Покажем типичные ошибки в постановке задач:

– несоответствие поставленных задач цели программы, уровню ее освоения и направленности;

– формальное разделение задач на обучающие (предметные), развивающие (метапредметные) и воспитательные (личностные) с указанием слишком большого (или малого) их количества;

– излишняя «глобализация» и конкретизация формулировок задач;

– несоответствие задач возрастным особенностям обучающихся и срокам реализации программы.

Избежать указанных ошибок помогут общие требования, предъявляемые к постановке задач:

– задач может быть столько, сколько необходимо для достижения цели;

– задачи лучше поставить в определенной последовательности (классифицировать);

– задачи должны быть определены конкретно и четко, чтобы была возможность проверить их выполнение;

– формулировка задач должна быть максимально краткой, но полной (развернутой во времени и пространстве);

– в формулировке задачи должно быть ключевое слово, глагол, определяющий основные действия и др.

Для модульных программ, помимо цели и задач программы, отдельно могут быть прописаны цель и задачи каждого модуля.

С целью и задачами программы должны быть напрямую связаны планируемые результаты. Планируемые результаты – это совокупность предметных, метапредметных и личностных результатов, которые обучающиеся ожидаемо достигнут по завершении программы, года обучения или модуля.

Предметные результаты включают систему основных знаний и практического опыта конкретной деятельности, приобретаемых обучающимися в процессе освоения программы (требования к теоретическим знаниям и практическим умениям, которые обучающиеся должны освоить в процессе обучения).

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни при решении различных проблем.

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному и профессиональному самоопределению, а также систему ценностных отношений к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его результатам.

Все формулировки планируемых результатов должны быть конкретными и измеряемыми, что представляет собой значительную трудность для авторов-составителей программ, особенно при необходимости формулирования отдельных результатов на каждый учебный год.

Предметный результат может быть сформулирован с использованием таксономии Б. Блума, для чего выбирается уровень освоения программы (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) и соответствующие глаголы, которые помогут конкретизировать действия обучающихся. Рекомендуется придерживаться логической структуры: «Обучающиеся в конце программы/модуля…», за которой следует четкое изложение контекста, отражающего конкретные знания, умения или навыки с учетом возрастных особенностей и уровня реализации программы.

Покажем типичные ошибки, которые допускают авторы-составители программ при определении метапредметных и личностных результатов:

– отсутствие или слабая связь между ожидаемыми результатами, целью, задачами программы, способами определения результативности ее реализации, и (или) результаты прописаны не к каждому году обучения, модулю;

– выделение педагогом только узкопрофессиональных знаний, умений и навыков;

– формальное отношение, указано слишком малое (или слишком большое) количество метапредметных (личностных) результатов для программы, года или модуля;

– несоответствие планируемых результатов уровню освоения программы и возрасту обучающихся;

– планирование результатов, достижение которых трудно отследить.

Важно указать конкретные личностные, метапредметные и предметные результаты, на которые направлена программа. Если программа реализуется более одного учебного года, результаты конкретизируются для каждого года обучения и должны обязательно соотноситься с ее целями и задачами. Педагог должен иметь четкое представление о том, каких результатов достигнут обучающиеся на разных этапах освоения данной программы.

В заключение выделим ключевые аспекты, определяющие качество проектирования целерезультативного компонента программы.

Во-первых, цель программы должна быть конкретной, измеримой, реалистичной и соответствовать уровню освоения, направленности и содержанию программы. При этом необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся и временные рамки реализации программы.

Во-вторых, задачи должны быть четко структурированы и разделены на три основные группы: обучающие, развивающие и воспитательные. Каждая группа задач должна логически соответствовать целям программы.

В-третьих, планируемые результаты необходимо формулировать с учетом всех компонентов образовательной деятельности: предметного, метапредметного и личностного. Они должны быть конкретными, измеряемыми и логически соотноситься с поставленными задачами.

Особое внимание следует уделить обеспечению логической связи между всеми элементами целерезультативного компонента. Для определения правильности их описания рекомендуется ответить на следующие вопросы:

– Соответствует ли цель содержанию, направленности и уровню освоения программы?

– Прослеживается ли четкая связь между задачами и планируемыми результатами?

– Отражены ли в полной мере предметные, метапредметные и личностные результаты?

Если все перечисленные параметры учтены в полном объеме, компонент можно считать описанным правильно. Положительные ответы на указанные вопросы свидетельствуют о логичности и методической обоснованности целерезультативного компонента программы.

Таким образом, целерезультативный компонент является концептуальным ядром дополнительной общеразвивающей программы и его разработка представляет собой сложный, но критически важный этап проектирования, определяющий содержательную и методическую целостность программы. Четко сформулированные цель, задачи и планируемые результаты обеспечивают внутреннюю логическую согласованность программы и служат основой для ее успешной реализации.

Соблюдение методических рекомендаций, предложенных в статье, позволит педагогам избежать типичных ошибок и выстроить логически согласованный целерезультативный компонент, ориентированный на достижение измеримых, практико-ориентированных и социально значимых образовательных результатов, что существенно повысит качество программы.

Список источников:

- Буйлова Л.Н. Дополнительная общеразвивающая программа: практическое руководство по проектированию и дизайну: Методическое пособие. М.: Народное образование, 2023. 162 с.

- Грецкова С.А., Якушева Е.Л. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ: Методические комментарии. Изд. второе, перераб. СПб.: РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2022. 40 с.

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая разноуровневые и модульные): Методические рекомендации по разработке и реализации. 2-е изд., изм. и дополн. Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2022. 74 с.

- Методические рекомендации по организации современной системы дополнительного образования детей в Белгородской области / авторы-составители: Е.А. Долгинцева, Е.А. Алексеева, И.В. Колганов, С.А. Черных; отв. за выпуск: В.А. Музыка, Е.Ю. Богачева. – Белгород: Белгородская областная типография, 2019. 66 с.

- Голубева С.А., Лантухова И.А. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Благовещенск: Изд-во ГАУ ДПО «АмИРО», 2022. 111 с.

- Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности / сост. Ю.Д. Устинова, С.А. Беширова. Симферополь, 2021. 66 с.

- Малыхина Л.Б., Меньшикова Н.А., Гусева Ю.Е., Осипова М.В., Зайцев А.Г. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ: Учебно-методическое пособие / под ред. Л.Б. Малыхиной. СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. 155 с.

- Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях Свердловской области: Методические рекомендации / сост. Н.Э. Климова. Екатеринбург: ГАНОУ СО «Дворец молодежи», РМЦ, 2021. 24 с.