Знакомство детей и подростков с историей и традициями родного края через изучение топонимов

Автор статьи рассматривает топонимику как один из уникальных инструментов вовлечения детей и подростков в изучение и сохранение историко-культурного наследия своей малой Родины. Описание опыта реализации проекта туристско-краеведческого объединения «Моя Удмуртия» по исследованию микротопонимии Кечёвского сельского поселения Удмуртской Республики показывает широкие образовательные возможности данной деятельности: развитие у обучающихся исследовательских компетенций, воспитание патриотизма через глубокое понимание ими истории родного края. Статья будет интересна педагогам детских объединений туристско-краеведческой направленности, методистам, руководителям учреждений дополнительного образования.

А.В. Баксанина,

педагог-организатор,

педагог дополнительного образования,

Автономное образовательное учреждение

Удмуртской Республики

«Региональный образовательный центр

одаренных детей»,

г. Ижевск

Топонимика – наука о географических названиях. Топонимика играет важную роль в изучении истории, культуры и этнографии регионов. Любое географическое название – это языковое наследие, исторический документ, который можно рассматривать как первоисточник. Топонимы называют «языком Земли».

Топонимы являются ценными памятниками прошлого и настоящего, показывают живую связь времен и поколений, заключают в себе уникальную культурно-историческую информацию [5, с. 8]. Географические названия таят в себе и мудрость народа, и исторические предания, и хитроумные загадки родного языка. Рано или поздно у каждого непроизвольно возникают вопросы: почему название так необычно? Кто придумал его? Что оно значит?

Различают макротопонимы и микротопонимы. Макротопонимы – это названия крупных природных или созданных человеком объектов, политико-административных единиц. Микротопонимы – это названия мелких физико-географических объектов, функционирующих в пределах микротерритории, чаще всего, одного населенного пункта, известных узкому кругу людей: названия ручьев, родников, болот, озер, омутов, ключей, лесных участков, полей, лугов, дорог, улиц, переулков, гор, ложбин, оврагов [2, с. 13]. Микротопонимы, как и топонимы в целом, призваны точно обозначить объект как географическую точку. Письменно микротопонимы не закреплены, не нанесены ни на какие карты. Их использование ограничено устной формой языка, что делает их неофициальными обозначениями объектов. Функционирование микротопонимов ограничено потребностями небольшого количества людей, обычно жителей одного населенного пункта.

В контексте дополнительного образования детей топонимика становится уникальным инструментом, позволяющим формировать у обучающихся чувство принадлежности к родному краю, развивать исследовательские навыки, воспитывать патриотизм.

В рамках туристско-краеведческого объединения «Моя Удмуртия» был реализован проект по изучению топонимии Кечёвского сельского поселения Малопургинского района Удмуртской Республики, который предусматривал не только теоретическое освоение обучающимися топонимических понятий, но и практическое участие в полевых исследованиях.

Важным этапом работы стало знакомство обучающихся-участников проекта с топонимами Удмуртии и их классификацией, а также анализ происхождения названий исследуемой территории [3, с. 9]. Благодаря этому этапу работы у них сформировалось представление о том, как географические названия отражают природные особенности, хозяйственную деятельность и культурные традиции народа.

Для закрепления теоретических знаний и сбора данных была организована экспедиция с маршрутным заданием по сбору информации на тему: «Сельская микротопонимия как исторический источник (на примере Кечёвского сельского поселения Малопургинского района Удмуртской Республики)». План действий включал: изучение научных источников и художественной литературы, опрос местных жителей, анализ полученных данных и составление «Сборника микротопонимов Кечёвского сельского поселения».

Маршрут экспедиции начался в библиотеке в деревне Нижнее Кечёво. Там прошла встреча с местными жителями и ансамблем народной песни «Уллапал кенакъёс». Особый интерес вызвало знакомство с тангырой, национальным музыкальным инструментом, ее историей и звучанием. Совместное исполнение песен и танцев создали атмосферу дружбы и веселья.

в Нижнекечёвской сельской библиотеке

Важным источником информации стало интервью с Иваном Ивановичем Капитоновым – учителем ИЗО и технологии, автором герба Кечёвского сельского поселения. Он поделился сведениями о символике герба, отражающей уникальность поселения и его связь с природой, а также рассказал о происхождении и значении некоторых топонимов поселения [2, с. 68]. Эти данные расширили список исследуемых названий.

И.И. Капитонов рассказывает о его символике

В музее при Доме культуры в селе Кечёво обучающиеся познакомились с предметами быта крестьян [6, с. 202–204]. Интервью с Ниной Анатольевной Ермокиной, учителем удмуртского языка и литературы, дополнило картину исторических событий и фольклорных сюжетов, связанных с деревнями Кечёвского сельского поселения.

дома культуры

Ярким моментом экспедиции стала игра с лаптями, которая способствовала сплочению участников и погружению их в народные традиции. Завершился маршрут в доме местных жителей, где гостей радушно угостили традиционными перепечами.

В процессе исследования ребята обнаружили, что географические названия тесно связаны со словами, которые обозначают предметы и понятия вокруг нас (апеллятивами). Эти слова становятся основой для географических названий и помогают понять их смысл. Они могут рассказать о природных особенностях местности, например, о рельефе или растительности, а также о том, как люди используют землю и какие у них традиции и культура.

В ходе исследования обучающиеся-участники экспедиции установили, что:

– в образовании топонимов Кечёвского сельского поселения широко распространены следующие апеллятивы: возь – луг, покос; вуко – мельница; гоп – яма, овраг, ложбина; гурезь – гора; луд – поле; нюк – лог, ложбина; сырой, болотистый овраг; нюлэс – лес; ошмес – родник; сайкос – росчисть, новина; сик – смешанный молодой лес небольших размеров; ӵыпет – пруд; шай – кладбище, могильник; шур – река; яг – сосновый бор; бам – склон горы (холма), поле на склоне холма (пригорка); пал – сторона [2, с. 25–27];

– микротопонимы служат для обозначения конкретных объектов и по этому признаку делятся на ряд групп, соответственно секторам микротопонимического пространства:

- микрогодонимы – неофициальные названия улиц (например, Ваткапал, Пужымвыр, Бадӟымульча, Ещёнпал, Макапал, Якимпал, Пеӵапролка);

- микрооронимы – неофициальные названия объектов рельефа (например, горы: Каргурезь, Ягангурезь; ложбины: Мыжыкпотаннюк, Ӟагайпотаннюк, Пыдынтубаннюк, Сарапулнюк, Ӟамбейнюк, Вуконюк, Обиньнюк, Пӧртмаськисьнюк, Кебитнюк, Вуконюк, Сеньканюк, Васякулоннюк, Кузьылинюк; овраги: Марьягоп);

- микрогидронимы – неофициальные названия водоемов (например, Кечешур, Нӧдшур, Ӟамбайшур, Чорыгӵыпет, Есёношмес, Лудбакчашур, Фермаӵыпет, Тукматӵыпет, Тукматошмес, Чушъялӵыпет, Кебитӵыпет, Изошур, Лялиноӵыпет, Кӧсшур, Бакаву, Ягошур, Коньышур, Кузьшур, Галкинӵыпет);

- микроагроонимы – неофициальные названия полей и лугов (например, Мӧйывозь, Сандырсайкос, Ягбусы, Бетэмейбам, Куӵос ӧр, Пыштурынбам, Туртан, Кондрашошконвозь, Пронькабӧрдонвозь, Дэрейпи);

- микродримонимы – неофициальные названия рощ, боров, лесов (например, Позырвыжо, Пеӵкезь, Кабельный просег, Сушмен, Огырман, Ягшель, Кечер, Седорвал, Дровасек, Элькасик);

- микрогеонимы – неофициальные названия дорог, проездов (например, Пеган).

Сопоставление микротопонимических групп сформировало у обучающихся представление о физико-географической характеристике исследуемой местности. По результатам исследования ими был установлен следующий факт: среди микротопонимов большинство составляют названия водоемов, на втором месте по количеству и по частоте употребления находятся названия ложбин.

Все собранные интервью участники проекта перевели в текстовый формат для последующего анализа. На основе полученных данных обучающиеся совместно с педагогами подготовили отчет о походе, который стал основой для участия в Республиканском конкурсе туристско-краеведческих и этнокультурных маршрутов «Родные просторы».

Особое достижение – исследовательская работа Виктории Б., обучающейся туристско-краеведческого объединения «Моя Удмуртия», которая на основе топонимических данных изучила отражение истории и культуры Кечёвского сельского поселения в творчестве местных жителей [7, с. 39]. Ее выступление на Республиканском конкурсе краеведческих исследовательских и проектных работ «Отечество: история, культура, природа, этнос» подтвердило, что именно экспедиция сыграла решающую роль в исследовательской работе и реализации проекта в целом.

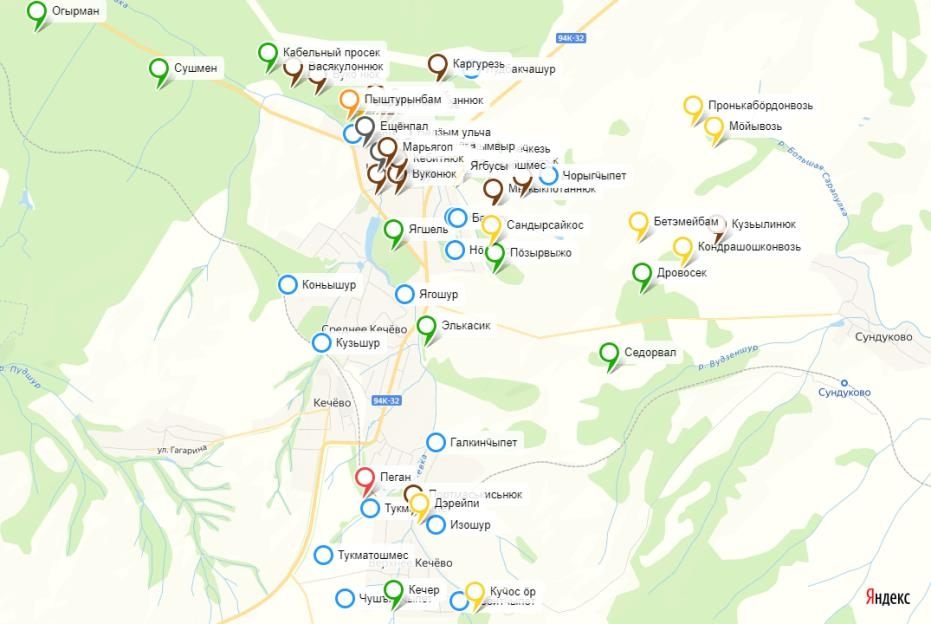

Информация, полученная в результате выполнения маршрутного задания, была включена в сборник, где представлен список микротопонимов Кечёвского сельского поселения, описано их происхождение. Также оформлена обзорная карта с нанесенными географическими названиями для наглядного представления результатов исследования (оформить слова «результатов исследования» в виде активной ссылки: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4781bab420ee11e54f1b071ab9f9187ee65f105944e42e23a392e1a505496ca6&source=constructorLink).

Результаты исследования топонимов и истории Кечёвского сельского поселения переданы в администрацию МБУ «ТО Кечёвский».

Рис. 1. Карта «Микротопонимы деревень Кечёвского сельского поселения»

Опыт реализации краеведческого проекта позволяет сделать несколько педагогических выводов.

сельского поселения»

Экспедиция как организационная форма дополнительного образования способствует не только освоению обучающимися учебного материала, но и развитию у них исследовательских компетенций, мотивации к изучению истории малой Родины [4]. Изучение топонимики помогает детям лучше понять связь между природой, историей и культурой своего региона и сохранить эти знания [1, с. 8].

Значимым может стать включение топонимических исследований как междисциплинарного компонента в программы дополнительного образования различной направленности и тематики. Целесообразно организовывать полевые экспедиции и встречи с местными жителями для сбора устных историй и топонимов. Для повышения мотивации обучающихся результаты экспедиций необходимо использовать для подготовки исследовательских работ, участия в конкурсах. Кроме того, важно сохранять и систематизировать собранные материалы в школьных музеях и библиотеках.

Таким образом, топонимика может стать не только научным предметом, но и живым мостом между поколениями одного края. Микротопонимы представляют собой уникальные языковые единицы. В именах и названиях закреплена история: они хранят память о прошлом, о том, какие народы населяли исследуемую территорию, как они были связаны между собой и какой след оставили в культуре региона. Каждый человек может узнать об истории и духовных корнях своего края, а значит, стать носителем этих знаний. Мы все можем внести свой вклад в сохранение культурного наследия – истории и традиций своего народа.

Список источников:

- Алексеев Н.Р. История деревни в топонимах // Маяк. 2024. 5 июля.

- Атаманов М.Г. Язык земли удмуртской: историко-этимологический словарь топонимов Волго-Уральского региона (М.Г. Атаманов-Эграпи Удмурт музъемлэн аснимъёсыз: Волгаен Урал ёросвылъёсысь интынимъёслэсь пуштроссэс эскерись кыллюкам). Ижевск: Ижевская республиканская типография, 2015. 991 с.

- Баймурзин В.Д. Третий век Нижнего Кечёво // Маяк. 2019. 13 сентября.

- Гизетдинова З.Р., Тюрина Е.А. Туристические походы как эффективный инструмент экологического и патриотического воспитания // Молодой ученый. 2022. № 42.1 (437.1) [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/437/96188/. (дата обращения: 15.04.2025).

- Кириллова Л.Е. Географические термины в удмуртской топонимии. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, 2020. 228 с.

- Музеи Удмуртии.RU: Справочник / отв. ред., сост. О.А. Казанцева. Ижевск: Удмуртский университет, 2023. 238 с.

- Романов В.С. Сюлэмысь потэм гурьёс: Сборник песен самодеятельных авторов (рукопись) // 2023. 56 с.